Con la bellezza cucita allo sguardo

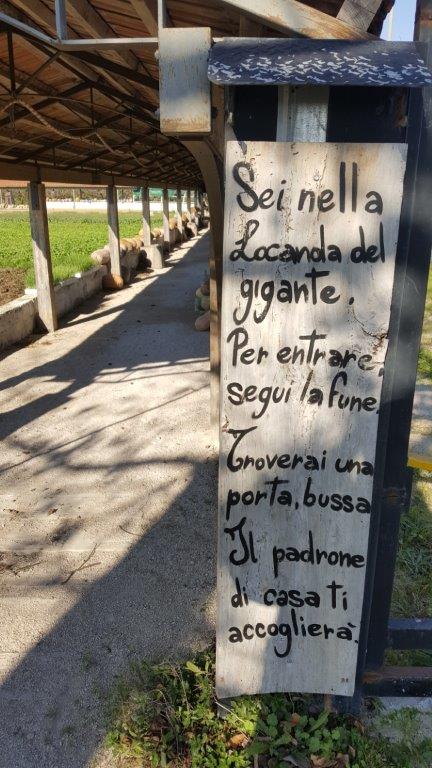

Un viaggio nella Locanda del Gigante, incontro con Carlo Petrella

«Le favole possono guarire… e tu ci credi alle favole?» Sono passate due ore da quando ho iniziato a parlare con Carlo. Nel suo dire, tra un pensiero e l’altro, c’è sempre una pausa, il silenzio.

Sto imparando ad ascoltarlo. Mi ha appena spiegato il nome di questo luogo: «Lo abbiamo deciso insieme, io ed i ragazzi, un giorno. Inizialmente volevamo chiamarlo: “la locanda dei nani”, ché ciascuno di noi si sentiva un nano. Poi abbiamo intuito che i nani, insieme, l’uno sull’altro, confidando l’uno nell’altro, possono diventare un gigante. Così è nata la locanda del gigante. È il luogo delle favole… le favole possono guarire… e tu ci credi alle favole?» Si fissano nelle mente queste parole, e quella domanda diventa “il chiodo fisso” che è fermo nel legno all’ingresso. Io ci credo alle favole? Ci credo ancora? Ci credo fino al punto di pensare che possano guarire? E cosa vuol dire guarire?

Gli interrogativi restano sospesi nello spazio che dona meraviglia allo sguardo, in quelle centinaia di zucche che accompagnano l’andare in questo luogo, tra ponticelli e scrosci d’acqua, pietre che conservano fossili di canneti secolari, terreni coltivati a zafferano, maialini, papere e un asino, una grotta che ti porta nelle viscere dell’antico bosco, i resti archeologici della porta della città romana, le storie, le tante piccole storie intarsiate nel legno. Ogni porta una magia, il forno, la bottega, la chiesetta, le officine per la lavorazione del ferro, la falegnameria. Una vecchia caffettiera racconta che le piccole cose possono curare le ferite dell’uomo, l’incisione sul tronco “casa di Ban”, ti dice dove tutto questo è nato.

L’inizio, l’incontro con Ban

È una storia nota quella di Carlo Petrella, figura storica della lotta alla droga, e del progetto Ban, nato nel 1986 a Torre Annunziata in provincia di Napoli, raccontata in libri (tra gli altri “droghe e favole” dello stesso Carlo e “Palloni gonfiati. Una sfida al fanatismo delle comunità terapeutiche” di Enzo Ciaccio) e articoli di giornale, poi anche dalla tv. Soprattutto quando una magistratura ottusa e giustizialista ne determina la chiusura con un’operazione eclatante che porta in carcere Carlo, che ne era il direttore, insieme a due medici e 5 assistenti volontari. Sono accusati di spaccio di metadone, poi saranno tutti assolti. Qui la raccontiamo attraverso i ricordi condivisi con Carlo, lasciando ai citati libri i necessari approfondimenti: «Lavoravo da alcuni anni alla facoltà di psichiatria del I policlinico, dove c’era un centro antidroga, l’unico della Regione Campania» ci racconta «Era sostanzialmente un luogo di somministrazione di Talvin (un analgesico che per anni, prima del metadone, è stato utilizzato dai centri antidroga, NDR). Come operatore incontravo eroinomani e morfinomani da Piazza Dante fino a Giugliano. Erano angeli sofferenti con ferite profonde. Spesso li mettevo in macchina con me ed andavamo a lavorare, insieme, io e loro, la terra. Mio padre era un contadino, avevo imparato da piccolo il valore terapeutico del lavorare insieme». Tra questi angeli c’è Ban, un uomo di origine ebraica, talvinomane «Lo avevo incontrato a Piazza Dante. Da allora veniva ogni mattina, lui e il suo cane, al centro per prendere la sua dose quotidiana. Poi un giorno non venne. Chiamai tutti gli ospedali, lo trovai in quello di Pozzuoli. Era morto. Lo accompagnai al cimitero, dietro la sua bara solo io e il suo cane. Ban rimase nella tomba, il suo cane non volle venir via dal cimitero, io sapevo che la sua storia non poteva finire lì. Alcune storie ti restano dentro ed indicano un cammino».

La casa di Ban a Torre Annunziata

Durante gli anni al Centro di coordinamento sanitario, il Cmas regionale, dove lavora come sociologo, nasce il progetto “Zattera”: «La somministrazione di talvin e poi di metadone è solo un palliativo. Gli eroinomani hanno bisogno di un luogo che li aiuti a fermarsi, a prendere una pausa, e quindi li accompagni nel recupero della loro personalità annichilita dalla droga. Una zattera, appunto, uno spazio pubblico comunitario, dove piccoli gruppi di persone, 4 o 5 per volta, possano trovare ospitalità. Il progetto venne anche finanziato con 3 miliardi di lire, ma poi svanì. Nacque solo l’esperienza di Torre Annunziata con la usl 34. Approdai qui, a dirigere il centro antidroga di questa città. Chiedemmo di chiamare questo presidio con il nome di Ban. Il posto fu assalito da centinaia di persone distrutte, provenienti dai centri antidroga limitrofi. Compresi subito la necessità di spezzare questo assembramento di persone che venivano al centro per recuperare la sostanza, il metadone, rivenderla e acquistare eroina. Allora decisi di girare io stesso, con la mia Panda, la Ban-mobile, per somministrare direttamente il metadone, secondo un programma terapeutico concordato, a casa, sul luogo di lavoro, su strada. Poi, insieme al presidio e alla Ban-mobile, costruimmo anche una zattera, la casa di Ban, un appartamento per ospitare cinque giovani».

L’arresto

La casa di Ban diventa l’unico esempio in Italia di struttura residenziale pubblica per il recupero totale dei tossicodipendenti. Non un luogo basato sulla costrizione, anche fisica, ma una vera e propria casa, dove il primo strumento terapeutico è la relazione. Se altre esperienze di comunità propongono i legacci, la casa di Ban costruisce legami. Poi la legge che piega il diritto: «Inizialmente le istituzioni erano state vicine all’esperienza messa in campo. All’inaugurazione della Ban-mobile c’erano tutte le autorità. Una sera, però, un primo fermo dei carabinieri, armi in pugno. Da allora una vera e propria persecuzione giudiziaria». Il pool antidroga della procura di Napoli, con Paola Ambrosio, Linda Gabriele e Luigi Bobbio mette nel mirino l’esperienza di Ban. Il 10 dicembre 1987 il culmine di una vicenda paradossale «Salì un capitano dei carabinieri. Mi chiese di confermare le mie generalità, quindi mi dichiarò in arresto. L’accusa principale, per me e gli altri collaboratori di Ban era spaccio di metadone. Passai 13 giorni a Poggioreale».

Tutti assolti, Ban è distrutta

L’arresto determina una vera e propria mobilitazione popolare con fiaccolate e marce, molti, anche nell’opinione pubblica, si schierano in difesa dell’esperienza di Ban, protestano contro l’arresto. I volontari iniziano addirittura ad autodenunciarsi. Carlo viene scarcerato prima di Natale tra gli applausi di quanti lo avevano conosciuto. Ma la vicenda giudiziaria dura tre lunghi anni: «Alla fine siamo stati assolti con formula piena da ogni capo d’accusa, per non aver commesso il fatto. Ban è innocente. La sua casa, però, nonostante una grande mobilitazione popolare, è stata definitivamente distrutta». Ma Carlo è tenace, non si arrende, quella promessa fatta sulla tomba di Ban non può finire così. Porta gli ospiti della casa di Ban nella sua abitazione al Vomero, diventa dirigente regionale per le politiche antidroga. Un’esperienza che, nonostante alcune importanti iniziative pure realizzate, non riuscirà a generare gli effetti sperati. Nel frattempo però, continua il sogno di una nuova zattera, una nuova casa di Ban. Nasce l’associazione Ban-carella, Carlo trova una masseria ad Acerra dove immagina, con la moglie, di poter costruire una nuova esperienza. Investe tutti i suoi risparmi, nasce quella che sarà la Locanda del Gigante. Per Carlo, quello ad Acerra, è in realtà un ritorno, qui aveva vissuto da ragazzo, qui aveva fatto il parroco. Perché Carlo, fino al 1972 è stato un prete.

«Sono diventato Giuda»

«Mia mamma mi aveva messo in seminario a 10 anni. Poi ho studiato dai gesuiti. Sono diventato prete, e sono tornato al mio Paese, Acerra. Erano gli anni delle grandi rivoluzioni sociali, era il Sessantotto. Presto, non riuscii più a ritrovarmi nella chiesa ufficiale, nella false ritualità esteriori. Ho incontrato la teologia della morte di Dio, l’ho vissuta in pieno, dicendo addio alla chiesa ufficiale. Ho perso l’esteriorità, ho conservato il tronco vitale, l’essenziale di una dimensione di fede. Così, per tutti sono diventato Giuda». Ma Carlo, in realtà, non aveva tradito. Alla fine degli anni Ottanta decide di tornare ad Acerra: «Ero il traditore che non voleva confermare il tradimento, che voleva dimostrare alle persone che lo avevano conosciuto il suo sforzo quotidiano di concretizzare nel fare la fede». Su un tronco della locanda c’è scritto “Amare è fare”. Capisco che la fede di Carlo è proprio nell’amore.

La fattoria sociale

La locanda cresce negli anni, con gli sforzi e il lavoro di chi la abita, senza contributi pubblici e con un timore di fondo «Ho sempre conservato, in tutti questi anni, la paura che la magistratura potesse tornare ad assalirci». Non ci saranno nuovi assalti giustizialisti, ma nemici diversi ancora insidieranno questa realtà. Per sostenere l’esperienza della locanda si sviluppa la fattoria sociale che ne diventa il contenitore produttivo. Ma intorno, nei terreni fertilissimi dove sorgeva rigoglioso l’antico bosco di Acerra, lì dove sono stati ritrovati i resti archeologici dell’antica città di Suessola, proprio qui si sviluppa l’area industriale di Acerra, dove è nato anche l’unico termovalorizzatore attivo in Campania, che si affaccia imponente a poche centinaia d metri in linea d’aria dalla Locanda. A guardarlo, dall’ingresso alla Locanda, si comprendono le storture di quella che chiamiamo civiltà, si avverte l’immediata necessità di tornare a rifugiarsi dal Gigante, eterotopia che offre uno spazio di conforto all’uomo. Tuttavia, nonostante le coltivazioni biologiche, i terreni generosi e incontaminati, la bontà e la bellezza dei prodotti, oggi, soprattutto dopo la vicenda della "Terra dei fuochi" e una ottusa e strumentale campagna che ha mortificato l’agricoltura campana, è estremamente faticoso vendere i prodotti della Locanda «Coltiviamo e commercializziamo le eccellenze di questo territorio, a partire da carciofi, verdure, patate, zucche. Ma oggi abbiamo 300 quintali di zucche che non riusciamo a vendere». I campi sono coltivati anche a zafferano, c’è un uliveto, si produce olio, un piccolo spazio è destinato perfino alle arachidi. Perché, come Carlo ha imparato da bambino, lavorare la terra può diventare aver cura dell’uomo.

Stare come gusci nella vita

«Il lavoro diventa importante perché è l’occasione con cui io e te diventiamo amici, condividendo il sudore, la fatica. È incarnazione: è la carne che nel sudore si unisce ad altra carne. Per questo io e gli altri operatori lavoriamo sempre insieme agli ospiti della Locanda». Pochi ospiti, l’idea di Carlo è rimasta quella zattera: «Ci vogliono piccole comunità, diffuse, capillari, robuste, dove le persone possano prendere delle buone pause. Devono essere comunità di convivenza, in cui il terapeuta convive con la persona sofferente, come due gusci della stessa noce. In certi momenti è necessario stare come gusci nella vita, ed avere una metà che si prenda cura dell’altra. La convivenza produce rapporti, energie. Diventa una situazione stimolo e, a lungo andare, determina il cambiamento. Il terapeuta è per un periodo la stampella della persona sofferente, l’aiuta, poi deve saper lasciare che la stessa cammini da sola. Perché questo avvenga è necessario che ci sia il lievito che faccia crescere il pane, che ci sia contagio. In questo senso le favole possono far guarire».

Il contagio

Le parole sono importanti, me lo ripeto da anni. Riappropriarsene, trasformarle, recuperarne il valore è forse la prima azione di lotta a cui siamo chiamati. Ma “contagio” continuavo a considerarla una parola cattiva, medicalizzandone il senso. Con Carlo imparo, riscopro, la possibilità di farsi contagiare dalla magia, dalla vita: «Qui si sta pelle a pelle, corpo a corpo. Il tuo dolore è il mio dolore, la tua ferita è la mia ferita. Per questo la convivenza in una comunità come questa è faticosa, si rischia sempre di farsi sopraffare da questo dolore, di farsi risucchiare da un’omogeneizzazione al dolore. Anche per questo c’è bisogno di farsi curare dalle favole. Ma non è mai facile, costa sempre fatica, sacrifici, dubbi. A volte mi aiuta un amico fantasma, Maluma, abita qui, in questa Locanda». Sì, nella locanda abitano anche i fantasmi, io ci credo ai fantasmi?

La cura, la libertà

Sta nel processo di cura la guarigione, non in un certificato di sana e robusta costituzione. Anche questo lo imparo da Carlo, che mi dice «dalla droga non si esce mai: la droga è un’esperienza d’amore, di innamoramento. E l’innamoramento fa parte di te per sempre, fa parte del tuo sangue, della tua pelle. Può tornare sempre come impulso, idea per lenire il dolore. Paradossalmente anche la droga diventa una zattera». Nel gioco di queste contraddizioni, di questi concetti che si rincorrono e rovesciano continuamente, Carlo mi spiega che queste valutazioni valgono soprattutto per eroinomani e morfinomani, è invece completamente diverso il discorso e l’approccio con la dipendenza da altre sostanze, cocaina e nuove droghe chimiche. Quello che però resta a fondamento di ogni approccio curativo è la libertà: «Una terapia senza libertà non è terapia. La persona deve sempre essere consapevole e scegliere il percorso che inizia per togliere la sostanza, recuperare la propria personalità. Oggi», mi dice mentre rimette il suo cappellino e riprendiamo a girare per la Locanda, il problema principale, «è il venir meno della collettività, l’assenza di anima in quello che si fa, a partire da molte comunità che si definiscono terapeutiche ma dove non c’è cura».

Con la bellezza cucita allo sguardo

Sono passate diverse ore dal nostro incontro. Il cammino nei luoghi della locanda disegna una fiaba. C’è stata una magia, ho cucito allo sguardo una bellezza che non so raccontare, che non riesco a lasciare. Come un abito d’incanto lo ritrovo nel silenzio della notte. Mi scopro, a quarant’anni a credere alle favole. Prendo uno dei libri che Carlo mi ha donato. “Caro Antonio”, una lunga lettera scritta ad Antonio Maione. “Questo libro ha il costo di una zappa”, c’è scritto a restituire senso. Sul retro di copertina leggo «Ho tante ferite. Sono diventato ricco. Non di soldi. Ma delle mie ferite. A contatto con migliaia e migliaia di drogati vivo sempre ai confini. Scopro segreti ed amo i fantasmi. Maluma è il mio amico fantasma, abita sulla casetta che i ragazzi della Locanda hanno costruito sulla pianta di noci. E poi c’è una ragazza bellissima che di notte vaga per queste terre. Ha un abito bianco, lungo. I capelli sciolti sulle spalle. Io l’ho incontrata per un attimo in una notte buia, accanto alla grotta. Non conoscevo il suo nome. Le ho fatto un cenno, volevo parlarle. Ma lei è scappata via. Ricordo i suoi occhi bagnati di lagrime e pioggia».

Ormai è buio. Fuori piove piano. Apro la finestra a sentire il fresco della notte. Bisbiglio «Buona vita» ai miei fantasmi, torno a letto ascoltando le note suonate da Federico con la sua foglia.

Per seguire le attività della Locanda del Gigante c’è una pagina facebook: lalocandadelgigante

http://www.ruralsocial.it/blog/news/116-con-la-bellezza-cucita-allo-sguardo#sigFreeId8ea9431e61